近年、健康意識の高まりとともに注目されているオリゴ糖ですが、その特徴や種類について詳しく知っている方は意外と少ないかもしれません。

オリゴ糖にはさまざまな種類があり、それぞれ甘味の特徴や働きが異なります。

今回は、オリゴ糖の基本情報や主な種類、それぞれの特性について、わかりやすく簡単に解説します。

オリゴ糖を簡単にわかりやすく解説

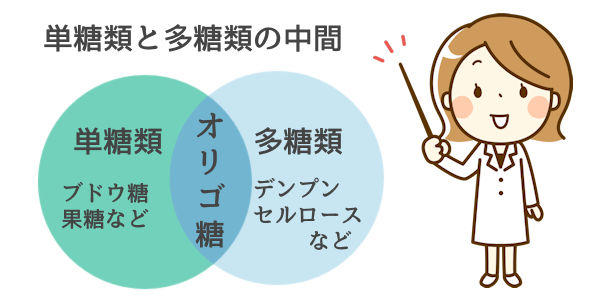

オリゴ糖の「オリゴ」とは「少ない」という意味を持ち、別名「少糖類」とも呼ばれる糖質の一種です。

糖質には、ブドウ糖や果糖などの「単糖類」、デンプンや食物繊維(セルロース)などの「多糖類」があり、オリゴ糖はその中間に位置する存在といえます。

具体的には、単糖類であるブドウ糖や果糖が2個から数個結合して構成されているのが特徴です。

糖質を摂取する際に注意したいのが、血糖値の上昇です。

✅単糖類

ブドウ糖や果糖などの単糖類は、体内ですぐに消化・吸収されるため、血糖値が急上昇しやすく、過剰摂取は糖質の摂りすぎにつながる可能性があります。

✅オリゴ糖

一方で、オリゴ糖は体内に分解する酵素がほとんどないため、胃や小腸で吸収されず、そのまま大腸まで届くという特徴を持っています。

この特性が、オリゴ糖が健康維持に役立つとされる理由の一つとなっています。

オリゴ糖と砂糖のカロリーの違い

さらに、オリゴ糖の特徴として忘れてはならないのが、そのカロリーの低さです。

一般的な甘味料である砂糖は、1gあたり約4kcalあり、100g換算では約400kcalと、ご飯やパンとほぼ同等のカロリーを持っています。 一方で、オリゴ糖は通常1gあたり約2kcalとされています。

つまり、オリゴ糖は砂糖の約半分のカロリーなんです。

また、オリゴ糖の種類によっては、甘みが砂糖の約60%程度あるものも存在します。

そのため、砂糖の代わりにオリゴ糖を使用することで、甘さを保ちながらもカロリー摂取を抑えることができるのです。

オリゴ糖の作られ方

オリゴ糖は自然界にも存在しますが、市販されているオリゴ糖の多くは、特定の原料をもとに製造されています。

製造工程を簡単に説明すると、まず原料を処理した後、その上澄みをろ過し、脱色・脱塩を行い、濃縮することでオリゴ糖が完成します。

このように加工されることで、熱や酸に強く、幅広い用途で使用できるオリゴ糖が作られます。

たとえば、ガムや菓子類の甘味料として利用されたり、家庭ではコーヒーに加えたり、料理に使ったりと、さまざまな方法で取り入れることが可能です。

オリゴ糖は腸内環境をサポートする

腸内環境を整えるアプローチとして、「プロバイオティクス」と「プレバイオティクス」の2つの方法が注目されています。

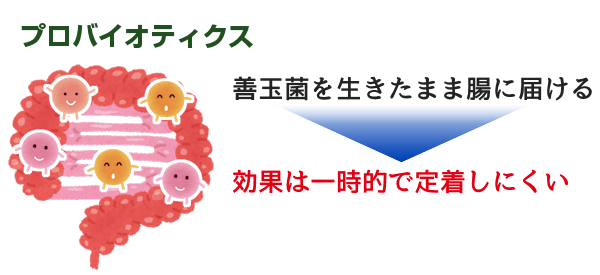

✅プロバイオティクスとは?

プロバイオティクスは、乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌を摂取し、腸内環境をサポートする方法です。

善玉菌を直接補えるのがメリットですが、腸内に定着しにくく、継続的な摂取が必要とされています。

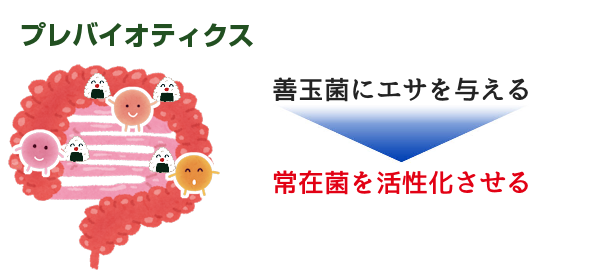

✅プレバイオティクスとは?

一方、プレバイオティクスは、すでに腸内に存在する善玉菌を活性化させる方法です。

具体的には、善玉菌のエサとなる成分を摂取し、腸内環境をサポートします。

オリゴ糖はこのプレバイオティクスの代表的な成分とされており、腸内の善玉菌を育てる役割を果たします。

日本ではプロバイオティクスが広く知られていますが、ヨーロッパでは腸内の常在菌を活かすプレバイオティクスが高く評価されています。

オリゴ糖を取り入れるメリット

オリゴ糖の働きとして広く知られているのが、「お腹の調子を整える」 という特定保健用食品の表示許可が認められている機能です。

しかし、オリゴ糖の役割はそれだけにとどまらず、さまざまな面で健康をサポートするといわれています。

私たちの腸内には、約100種類・100兆個もの腸内細菌が存在しており、これらは大きく 「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌」 の3種類に分類されます。

- 善玉菌:腸内環境を整え、健康をサポートする菌

- 悪玉菌:腸内環境を乱し、不調の原因となる菌

- 日和見菌:優勢な菌の影響を受け、どちらにも傾く菌

腸内環境を健やかに保つには、善玉菌が優勢な状態を維持すること が大切です。

そこで活躍するのが オリゴ糖 です。

オリゴ糖は善玉菌のエサ となり、善玉菌の活動をサポートし、腸内フローラのバランスを整えるのに役立ちます。

次に、オリゴ糖の具体的な働きについて詳しく見ていきましょう。

便通をスムーズにする働き

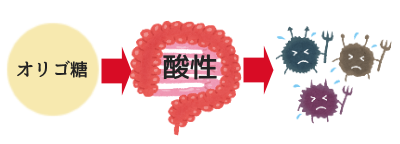

オリゴ糖は消化・吸収されずに大腸まで届き、善玉菌のエサ となります。

善玉菌がオリゴ糖を取り込むことで乳酸や酢酸 を生成し、腸内が酸性に傾くことで腸内環境が整えられます。

この環境変化により、酸に弱い悪玉菌の活動が抑えられ、日和見菌が善玉菌の働きをサポートするようになります。

さらに、日和見菌が生成する酪酸などの短鎖脂肪酸 によって腸壁が刺激され、腸の蠕動運動が活発化します。

また、腸内に増えた酸を薄めるために水分が集まりやすくなり、便がやわらかくなり排出しやすくなることもポイントです。

こうした一連の働きによって、スムーズな便通をサポートするといわれています。

大腸の健康維持に役立つ腸内環境づくり

日本人の死因として上位に挙げられる大腸の健康リスク ですが、近年、大腸の環境が乱れることが影響すると考えられています。

腸内で悪玉菌が増えると、腸内のたんぱく質を分解する際に有害な腐敗物質が発生し、腸内環境のバランスが崩れる可能性があります。

オリゴ糖は善玉菌を増やす働きがあるため、腸内環境を整え、悪玉菌による不要な物質の発生を抑えることが期待されています。

実際に、一部の研究では、ビフィズス菌が増えることで、腸内のバランスが整うことが報告されています。

こうした腸内環境を整える習慣が、大腸の健康維持につながる と考えられています。

生活習慣による健康リスクへの配慮・改善

心臓の負担や血糖値の乱れなど、日々の食生活や運動不足が影響を与える健康リスクのひとつにメタボリックシンドロームがあります。

これは、血糖値の上昇が体脂肪の増加を促し、さらに体脂肪の増加が血糖値を引き上げるという負のスパイラルを引き起こすことが特徴です。

そのため、健康を維持するためには血糖値の急激な上昇を抑えること が大切です。

オリゴ糖は、消化・吸収されにくい という特性を持つため、摂取しても血糖値が急上昇しにくいとされています。

普段の食生活で砂糖をオリゴ糖に置き換えることで、血糖値の変動を穏やかにし、健康的な食習慣を意識した生活を取り入れることができます。

虫歯になりにくい

オリゴ糖は、もともと虫歯になりにくい甘味料として研究されてきた歴史があります。

特に、オリゴ糖の一種であるパラチノースは、虫歯の原因になりにくい甘味料として知られています。

さらに、フラクトオリゴ糖、イソマルトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、ラクチュロース、グルコシルスクロースなども、一般的な糖類に比べて歯に優しい特性を持つとされています。

健やかな毎日をサポート

腸は、体の健康を支える重要な器官のひとつとされています。

腸内環境が乱れると、体調にも影響を及ぼすことがあるため、日頃から腸内のバランスを整えることが大切です。

また、一部の研究では、ビフィズス菌が増えることで、腸内環境が整い、健やかな体を維持することにつながると報告されています。

オリゴ糖はビフィズス菌の栄養源となるため、食生活に取り入れることで、毎日のコンディションをサポートすると考えられています。

原料・特徴は種類によってちがう

オリゴ糖は、大きく分けて2つの種類があります。

- 「乳糖・砂糖・でんぷん」を原料とし、酵素の働きによって作られるもの。

- 「大豆・綿実殻・てんさい」などの天然由来の原料から作られるもの。

これらの原料を組み合わせることで、風味や性質の異なるさまざまなオリゴ糖が生まれています。

以下の表では、オリゴ糖の種類ごとの原料と特徴についてまとめています。

| 原料 | 甘み度 | 天然に含まれる物 | 特徴 | |

|---|---|---|---|---|

| ガラクトオリゴ糖 | 乳糖 | 砂糖の約30% | 母乳、牛の初乳 | 「お腹の調子を整える栄養素」としてトクホ表示認可 母乳に多く含まれており腸内細菌となじみが良い |

| ミルクオリゴ糖 (ラクチュロース) | 乳糖 | 砂糖の約60% | 牛乳 | カルシウムの吸収をサポートする。虫歯になりにくい |

| 乳果オリゴ糖 (ラクトスクロース) | 乳糖、砂糖 | 砂糖の50%~60% | 発酵ヨーグルト | 「お腹の調子を整える栄養素」としてトクホ表示認可 オリゴ糖の中で砂糖の風味に一番近い |

| フラクトオリゴ糖 | 砂糖 | 砂糖の約30% | アスパラガス、ニンニク、ごぼう、玉ねぎ、バナナ、はちみつ | 「お腹の調子を整える栄養素」としてトクホ表示認可 |

| パラチノース | 砂糖 | 砂糖の約50% | はちみつ、さとうきび | 「虫歯の原因になりにくい食品」としてトクホ表示認可 |

| イソマルトオリゴ糖 | でんぷん | 約50% | はちみつ、みそ、しょうゆ、日本酒 | 「お腹の調子を整える栄養素」としてトクホ表示認可 |

| 大豆オリゴ糖 | 大豆 | 砂糖の約70% | 大豆 | 「お腹の調子を整える栄養素」としてトクホ表示認可 |

| キシロオリゴ糖 | 綿実殻 | 砂糖の約20~50% | とうもろこし、たけのこ | 「お腹の調子を整える栄養素」としてトクホ表示認可 カルシウムの吸収を促進する |

| ビートオリゴ糖 (ラフィノース) | 砂糖大根 | 砂糖の約20% | 砂糖大根 | オリゴ糖の中で最も早くビフィズス菌のエサとなる |

※てんさいは砂糖大根とも呼ばれる

オリゴ糖は種類を組み合わせて摂取するのがポイント

オリゴ糖にはさまざまな種類があり、それぞれ異なる特徴を持っています。

腸内の善玉菌は多様で、ビフィズス菌だけでも10種類以上存在し、菌ごとに好むエサが異なります。

たとえば、乳果オリゴ糖を好む菌もいれば、キシロオリゴ糖やラフィノースオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖を好む菌もいます。

そのため、腸内環境をより良い状態に保つためには、特定のオリゴ糖だけでなく、複数の種類をバランスよく摂取することが重要です。

実際に、ビフィズス菌との相性を科学的に検証し、最適な比率でブレンドされたオリゴ糖も商品化されているため、上手に活用するとよいでしょう。

オリゴ糖で健康的な食生活をサポート

今回ご紹介したように、オリゴ糖は腸内の善玉菌をサポートし、腸内環境を整える働きがあります。

その結果、スムーズなお通じをサポートするほか、日々の健康維持にも役立つと考えられています。

さらに、消化吸収されにくい特性を持つことから、生活習慣による健康リスクに配慮した食生活にも役立ちます。

オリゴ糖にはさまざまな種類があり、それぞれ異なる特性を持っています。

ご自身のライフスタイルに合ったものを上手に選び、日々の食生活に取り入れてみてくださいね。